atama plus株式会社

atama plus 株式会社

東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3F

Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 3F,

1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan

Mission

教育に、人に、社会に、

次の可能性を。

教育を新しくすること。

それは、社会のまんなかを新しくすること。

私たちは学びのあり方を進化させます。

学習を一人ひとり最適化し、

「基礎学力」を最短で身につける。

そのぶん増える時間で、

「社会でいきる力」を伸ばす。

それが私たちの目指すもの。

自分の人生を生きる人を増やし、

これからの社会をつくっていきます。

Principle

Wow students.

生徒が熱狂する学びを。

勉強をワクワクするもの、

自分からやりたいものに変え、

生徒一人ひとりの可能性を広げる。

私たちのあらゆる行動は、

ただ、そのためにあります。

Values

Take part.

未来を、一人ひとりが。

私たちは、一人ひとりがMissionのオーナーです。自らの「今日」と、全体で向かう「明日」を結びつけ、自らの仕事でMissionを前へ進めます。

Think beyond.

本質を、たえまなく。

イノベーションは、こつこつと。これまでの「当たり前」にとらわれず、本質を追いつづけ、変化を積み重ねて社会を新しくします。

Speak up.

話すを、力に。

話し合う、磨き合う。意見の違いを「力」に変え、Missionを実現していく風通しのよさと、リスペクトにあふれた場を仲間とつくります。

Run together.

いち早く、共に。

ひとつの大きなチームとして。たがいを信じ、変化に応じ、次々とスピーディーに新たな価値を生み出します。

Love fun.

それ、楽しんじゃおう。

社会を変える。それは、困難で当然。チャレンジするからこそ出会えるあらゆる状況を楽しみ、日々笑い合って仕事します。

atama+ culture code

私たちのカルチャーコード

Mission、Principle、Valuesについて

まとめたCulture codeは、

私たちを、私たちたらしめるもの。

何を信じ、何をよいと感じ、

何をリスペクトするか。

atama plusのカルチャーが

記されています。

「全員がCulture codeについて

同じ認識をもち、行動に表れている状態」

であれば

細かなルールなどなくとも、

個々の判断・行動が

常にひとつの大きな方向を向いていく。

Mission実現を加速させることができる。

私たちはそう考えています。

atama+ culture code(PDF版)

atama+ culture code(PDF版)

Message

+Innovation

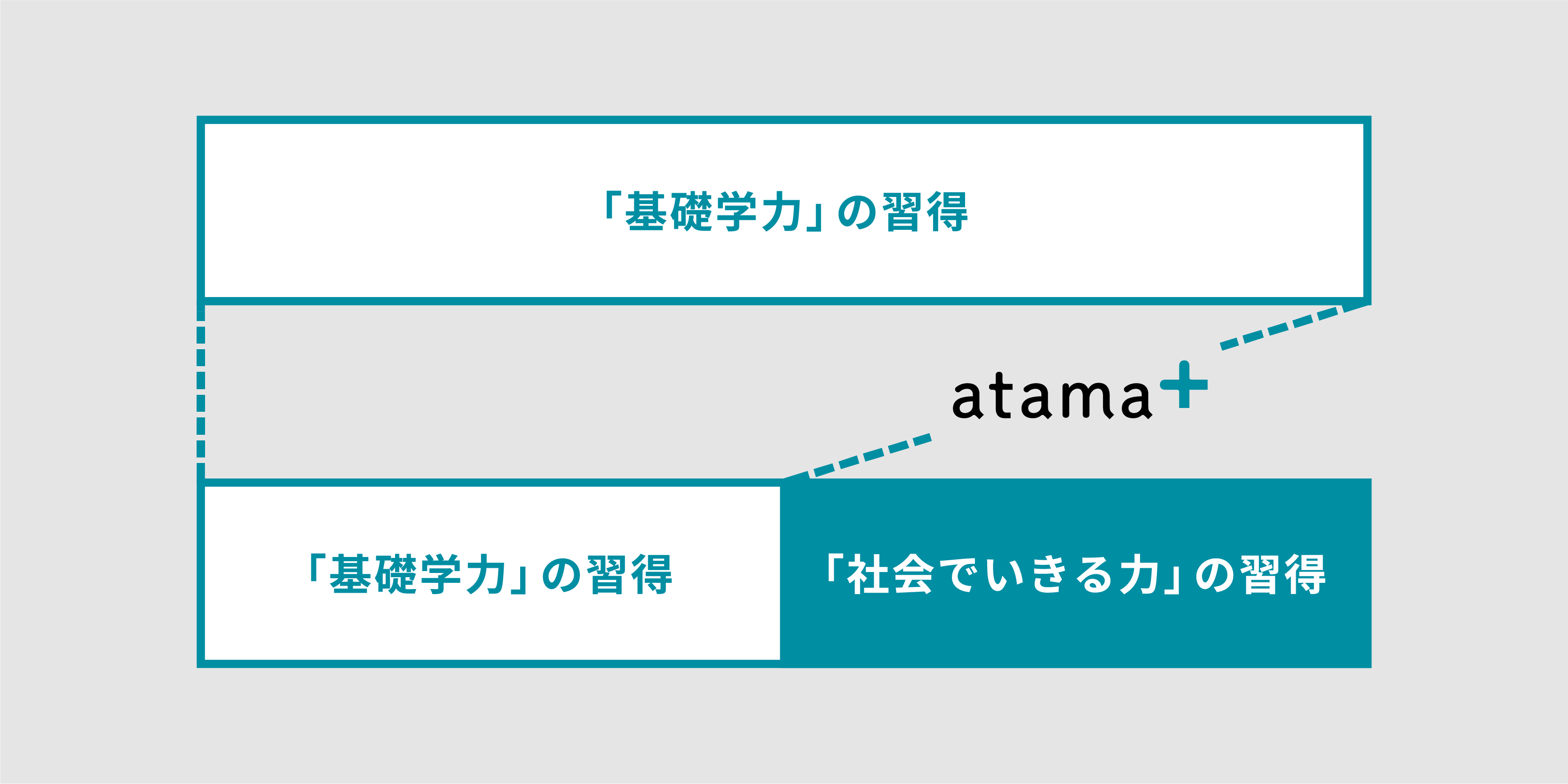

「社会でいきる力」が変化しています。

教育はどうでしょう?

社会が大きく動いています。これからの子どもたちが生きていく上で求められる力も、今のオトナ世代とは変わってきています。そんな中、教育はどう変わっていくべきでしょうか。私たちは、テクノロジーで基礎学力の習得にかかる時間を半減させ、そのぶん、「社会でいきる力」を養う時間を増やす。そんな明日をつくっていきます。

たとえば自動車や通信。明治以来の150年であらゆるものが大きく変わりました。しかし教育の場を見ると、黒板を背にした一人の先生の話を何十人もの生徒が黙々と聞く、150年前と同じ風景が今日も広がっています。私たちは、それを変えます。教育に進化を+する。未来を+する。私たちはatama+です。

従来の勉強時間を減らし、成長時間を増やす